Der Dickdarm des Pferdes

Der Dickdarm lässt sich in den Blinddarm, Grimmdarm und Enddarm einteilen. Mit Übergang des Nahrungsbreis in den Dickdarm beginnt die mikrobielle Verdauung. Dabei bilden Mikroorganismen aus den bisher nicht abgebauten Nahrungsbestandteilen Energie in Form von kurzkettigen Fettsäuren (Essigsäure, Buttersäure, Propionsäure). Beim Menschen können die Dickdarmsymbionten nur sechs bis zehn Prozent des Energiebedarfs synthetisieren, beim Pferd decken die Stoffwechselprodukte von Billionen Mikroorganismen im Dickdarm - je nach Fütterung - bis zu 80 Prozent seines Energiebedarfes!

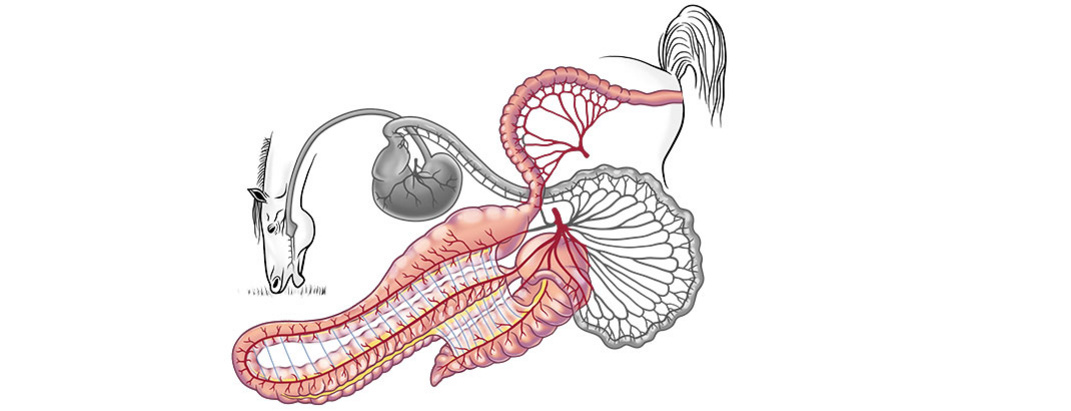

Aufbau des Dickdarms

Die erste Station des Dickdarms, der Blinddarm (Zäkum), beherbergt die größte Zahl an Mikroorganismen. Aber auch der zweite Teil, der Grimmdarm (Kolon), ist eine dicht mit Bakterien (und Protozoen) besiedelte Gärkammer. Die im Dünndarm nicht abgebauten Nährstoffe werden nun von Mikroorganismen im Blinddarm abgebaut. Dazu gehören auch all jene Kohlenhydrate, die die Enzyme des Dünndarms gar nicht angreifen können: lösliche Fasern (Pektine, ß-Glukane) und unlösliche Fasern (Hemizellulose und Zellulose) sowie die in Gras und Raufutter vorkommenden Speicherzucker (Fruktane, Inuline, Levane). Ist das Endprodukt der enzymatischen Verdauung von Kohlenhydraten im Dünndarm die Glukose, so entstehen beim Abbau der "faserigen" Kohlenhydrate im Dickdarm kurzkettige Fettsäuren: Essigsäure, Propionsäure, Buttersäure und ein wenig Milchsäure. Diese kurzkettigen Fettsäuren dienen der kontinuierlichen Energiebereitstellung. Propionsäure kann das Pferd in der Leber zur Bildung von Glukose und begrenzt zur Bildung von Glykogen (Speicherform der Glukose im Körper) nutzen.

Lignin (Holzstoff) aus verholztem Heu oder Stroh kann selbst die Bakterienflora des Pferdes nicht verdauen. Sehr grobes, stängeliges Heu enthält gleichzeitig in der Regel ein geringes Angebot an Zellulose und Hemizellulose. Ohne Substrat verarmt die Darmflora. Außerdem bindet Lignin schlecht Wasser, was Verstopfungen und Kotwasser zur Folge haben kann.

Mikrobiom Dickdarm

Den Dickdarm besiedeln viele unterschiedliche Spezies, unter anderem Laktobazillen, Streptokokken, Enterobakteriazeen, anaerobe Peptostreptokokken und andere faserspaltende Mikroorganismen (Fibrobakter). Bis heute ist die Vielfalt dieser Keime wenig erforscht, man kratzt allenfalls an der Oberfläche. Man weiß aber, dass das Mikrobiom eines Pferdes unter anderem von Fütterung, Alter, Gesundheitsstatus, Stress und sogar Jahreszeit abhängt. Wie Mensch und Hund, scheinen auch Pferde ihr ganz persönliches Darmmikrobiom zu haben. Auch Krankheiten und Stoffwechselstörungen ziehen typische Veränderungen der Darmflora nach sich: Pferde mit Equinem Metabolischen Syndrom (EMS) haben eine andere Darmflora als gesunde Pferde, Pferde mit Durchfall und Kotwasser wieder eine andere. Sicher ist aber, dass die Vielfältigkeit (Diversität) einen Vorteil darstellt, zeigen doch gerade Mikrobiomuntersuchungen an kranken Tieren eine Verarmung der Vielfältigkeit des Mikrobioms an. Wir können gespannt darauf sein, was die Forschung noch herausfindet. Bisher weiß man, dass Anzahl und Aktivität der Darmflora von folgenden Punkten abhängen:

- Menge und Art der aus dem Dünndarm anflutenden Nährstoffe (unabgebaute Stärke, Eiweiße, Fette u.a.).

- Art und Menge an löslichen und unlöslichen Fasern sowie an unfermentierbarem Material (Lignin in überständigem, groben Heu, Stroh z.B.).

- Auch von der Anwesenheit durch die Dickdarmflora abbaubarer Kohlenhydrate wie der Speicherzucker Fruktan, Levane und Inulin. Studien konnten zeigen, dass Inulin zumindest im Labor dosisabhängig zu einem nicht unerheblichen Abfall des pH-Wertes im Blinddarm und damit zur Änderung des Mikrobioms führt.

- Der Pufferkapazität im Dickdarm (pH-Wert Schwankungen beeinträchtigen das Mikrobiom), das heißt, die Mikroorganismen brauchen ein ausreichendes Angebot an Eiweiß und dem darin enthaltenen Stickstoff sowie Mineralstoffe. Auch das Verhältnis von leicht und schwer abbaubaren Kohlenhydraten sollte ausgewogen sein.

Dickdarmgerechte Fütterung

- Zu hohe Mengen an Getreidestärke oder die Gabe von Getreiden (unbehandelter Mais, Gerste), deren Stärke im Dünndarm schwer verdaulich ist, gelangen zu großen Teilen unverdaut in den Dickdarm. Dort führen sie zu verstärkter Fermentation und einer höheren Besiedlung mit Lactobazillen. Diese bilden vermehrt Milchsäure und der pH-Wert im Dickdarm fällt. Dadurch sterben andere Keime der Darmflora ab, die im sauren Milieu nicht überleben können. Aus der Zellwand der absterbenden Bakterien werden deren "Leichengifte", sogenannte Endotoxine, frei. Die durch den sauren pH-Wert geschädigte Darmwand ermöglicht einen Übertritt dieser Gifte in die Blutbahn. Dort belasten sie den gesamten Körper und insbesondere die Leber. Im schlimmsten Fall kommt es zu lebensbedrohlichem Durchfall, schweren Koliken und Hufrehe.

- Rohfaser ist nicht gleich Rohfaser und Heu ist auch nicht gleich Heu. Die Bakterienarten im Dickdarm verdauen spezifische Fasern. Ändert sich die Rohfaserquelle, muss die Darmflora sich daran anpassen. Das kann das Anweiden im Frühjahr, das Ende der Koppelsaison im Herbst oder auch der Wechsel zwischen feinerem und gröberem Heu sein. Solch ein Futterwechsel ist ein viel größeres Problem für Pferde als wechselndes Kraftfutter. Bis die Bakterienarten wieder optimal auf die ankommenden Fasern abgestimmt sind, können einige Wochen vergehen. Wechselt die Rohfaserquelle ständig, kann sich die Darmflora nicht stabilisieren.

- Die Fütterung von sehr grobem Heu oder viel Stroh kann zu einer energetischen Verarmung der Darmflora und Verstopfungen führen. Die Versorgung mit verdaulicher Rohfaser muss auf jeden Fall gesichert sein. Zu diesem Zweck kann man grobes Heu mit einem feinen Heu, Heucobs oder Rübenschnitzeln kombinieren.

- Beim Anweiden im Frühjahr kommt zum unterschiedlichen Rohfasergehalt noch ein variabel hoher Gehalt an Fruktanen und Eiweiß im jungen Gras dazu. Viel Eiweiß führt durch die Bildung von Ammoniak im Dickdarm zu einer Änderung des pH-Werts, was wiederum eine Änderung der Dickdarmflora bedingt. Fruktan ist eine Zuckerart, die dem Gras als Speicher für Energie dient. Fruktan kann im Dünndarm nicht verdaut werden, sondern wird ausschließlich durch Bakterien im Dickdarm abgebaut. Damit ändert sich auch mit der erhöhten Fruktanaufnahme die Dickdarmflora. Die Darmflora kommt beim Anweiden sozusagen von zwei Seiten unter Druck: Ein Teil der Keime stirbt ab, andere werden durch die Futterumstellung und zusätzlich durch Fruktan zu überschießendem Wachstum angeregt. Lesen Sie dazu auch unseren Fachartikel zum Thema "Sicher Anweiden".

- Antibiotika sind wirksame Substanzen gegen Keime. Deshalb beeinflusst eine Antibiose – nicht jedes Antibiotikum im selben Ausmaß – auch das Mikrobiom. Daher sollte im Anschluss an eine Antibiotika-Therapie mit viel gut verdaulichem, hygienisch einwandfreiem Heu oder Gras ein gesundes Darmmikrobiom neu aufgebaut werden.

- Beim Menschen wissen wir, dass Medikamente zum Magenschutz, wie Omeprazol, das Mikrobiom negativ beeinflussen. Daten vom Kleintier lassen darauf schließen, dass auch beim Pferd eine Dysbiose aufgrund langfristiger Omeprazolgabe zu erwarten ist. Dem Magenschutz kommt daher in der Fütterung besondere Bedeutung zu und sollte durch eine pferdegerechte Fütterung gewährleistet werden, bevor eine Omeprazolgabe notwendig wird.

- Störungen der Magen- und Dünndarmverdauung führen häufig zu Störungen im Bereich der Dickdarmverdauung. Deshalb sollten Pferdebesitzer beim Auftreten von Kotwasser oder leichten Koliken nicht nur an die Dickdarmflora denken, sondern auch an den Magen, ja selbst an die Zahngesundheit. Denn nur ein gutes Gebiss ermöglicht eine gute Verdauung und nur ein gesunder Magen gewährleistet die physiologische Verdauung in den nachfolgenden Darmabschnitten.

Pferdeäpfel

Wenn die Eckpunkte einer pferdegerechten Ernährung und Haltung beachtet wurden, sollte das Endergebnis der Verdauung nun schöne geformte Pferdeäpfel von grün-brauner Farbe, aromatischem Geruch und ohne nennenswert viele Fasern von über zwei Zentimeter Länge sein. Abweichungen sprechen für eine nicht optimale Ernährung oder Verdauung.

Auch das Vorfinden von mehr als 150 ganzen, nicht entleerten Haferkörnern in 1 kg Frischkot spricht für eine Störung des Kauvorganges oder der Verdauung.

Riechen die Pferdeäpfel beispielsweise unangenehm vergoren, kann eine nicht optimale Darmflora die Ursache sein. Eine Rolle spielen in diesem Fall außerdem häufig der Magen, in den Dickdarm gelangende Stärke oder viel Eiweiß in der Fütterung.

Auffallend viele Fasern über 2 cm Länge sprechen dafür, dass Ihr Pferd nicht optimal kaut. Weisen die Kotballen eher eine gelbe Farbe auf, spricht dies für grobes Heu oder vermehrte Strohaufnahme.

Produktempfehlungen zum Thema

Literaturverzeichnis

Coenen M, Vervuert I. Pferdefütterung. 6. Aufl. Stuttgart: Georg Thieme Verlag; 2020.