Magengeschwür beim Pferd – Welche Fütterung hilft bei Magenproblemen

Magengeschwüre sind ein gesundheitliches Problem, das leider (zu) viele Pferde begleitet! Nicht nur Rennpferde mit einer Häufigkeit von rund 90%, auch Freizeitpferde leiden unter Magengeschwüren. Bei Freizeitpferden sind es statistisch allerdings "nur" 40 bis 60%. Sportpferde liegen mit rund 65% etwas darüber. Auch die Hälfte aller Fohlen zeigen beim Absetzen von der Mutter aufgrund des Stresses Magengeschwüre. Die Wahrscheinlichkeit, dass auch Ihr Pferd an einer Magenerkrankung leidet, ist also durchaus gegeben. Es stellt sich also für sehr viele Pferdebesitzer die Frage: Wie machen sich Magenerkrankungen bemerkbar?

Symptome von Magenerkrankungen beim Pferd

Magenprobleme beim Pferd können unterschiedlichste Ursachen haben und sich auch an verschiedenen Stellen des Magens befinden. Die Symptome für Magenprobleme beim Pferd können entsprechend vielfältig und zum Teil unspezifisch sein, sodass diese leicht übersehen oder sogar anderen Erkrankungen zugeordnet werden. Kaum ein Pferd zeigt alle Auffälligkeiten gleichzeitig und auch das gleiche Pferd kann beim nächsten Magenproblem andere Auffälligkeiten zeigen, z. B. weil ein anderer Bereich des Magens betroffen ist. Aus diesem Grund kann leider auch nicht von einem gesunden Magen ausgegangen werden, nur weil etliche Anzeichen bei Ihrem Pferd nicht zutreffen. Viele Pferde leiden still. Wir erläutern Ihnen die wichtigsten Ursachen, zeigen typische Symptome auf und stellen Ihnen Handlungsoptionen zur Verbesserung der Magengesundheit Ihres Pferdes dar.

Der Pferdemagen

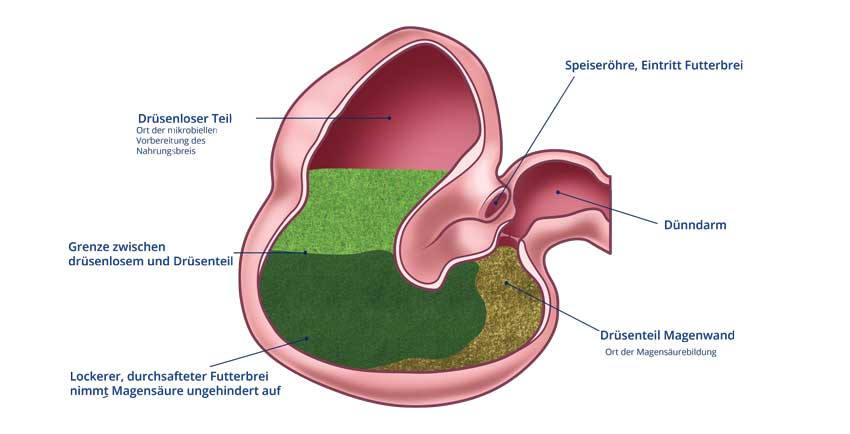

Pferde haben einen zweigeteilten Magen. Der obere Teil des L-förmigen Magens (nach der Speiseröhre) hat eine drüsenlose Schleimhaut. Im oberen, drüsenlosen (kutanen) Teil des Pferdemagens finden sich Bakterien, die aus der Nahrung leicht zugängliche Kohlenhydrate wie Stärke und Zucker u.a. zu Laktat (Milchsäure) abbauen. Die Gabe hoher Stärkemengen führt dort bereits zu einer Absenkung des pH-Werts und erhöht damit das Risiko für Magengeschwüre. In einem gesunden Magen sollte der pH-Wert erst zum Magenausgang hin schritt- bzw. schichtweise deutlich absinken.

Der direkt an den drüsenlosen Abschnitt anschließende tiefere Teil des Magens (nur abgegrenzt durch den Margo plicatus, eine Grenzlinie der Schleimhaut) ist von einer Drüsenschleimhaut ausgekleidet. Dieser "Drüsenteil" des Magens produziert den Magensaft, dessen Hauptbestandteil Salzsäure ist. Im Vergleich zum drüsenlosen Teil schützt sich die Schleimhaut dieses Magenabschnittes durch einen gelartigen Magenschleim selbst vor der Einwirkung der Salzsäure. In diesem Drüsenteil des Magens werden mit Hilfe der Magensäure die bakteriellen Abbauvorgänge des drüsenlosen Teils gestoppt. Die Säure tötet die Bakterien ab, sie "desinfiziert" sozusagen den Nahrungsbrei für die nachfolgenden Verdauungsvorgänge in Dünn- und Dickdarm. Eine kluge Maßnahme der Natur, denn:

a) aufgenommene Nahrung ist niemals keimfrei, und diese Keime aus der Außenwelt könnten sich ohne diese "Desinfektion" vermehren und lebensgefährliche Erkrankungen auslösen,

b) der Pferdespeichel hat keine Enzyme für den Nahrungsaufschluss von Kohlenhydraten, was er evolutionsbiologisch auch nicht brauchte, da das Pferd in der Steppe keine Futterkrippe voll mit Getreide, Pellets oder Müsli fand.

Lediglich die Vorverdauung (Denaturierung) der Nahrungsproteine beginnt bewusst im Drüsenteil des Magens, denn sowohl die Säure als auch das Enzym Pepsin aus den Drüsenzellen des Magens sind in der Lage, Proteine für die Verdauung im Dünndarm „vorzubereiten“.

So weit, so gut, könnte man meinen, aber wie kommt es nun zu Magenerkrankungen?

Hierzu sollten wir uns nochmal die Anatomie des Magens und den Prozess der Nährstoffaufnahme genauer ansehen. Die drüsenlose Schleimhaut des oberen Magenteils ist gegenüber dem salzsäurereichen Magensaft relativ schutzlos, da es zwischen den beiden Magenteilen keine mechanische (Schutz-) Barriere gibt. Dieses „Problem“ wird umgangen, wenn sich der Magen schichtweise, also langsam mit Futter füllt. In der Steppe kommt (bei 16- bis 20-stündiger Nahrungsaufnahme) kontinuierlich ein Gemisch aus Pflanzen und Speichel im Magen an, welches die Säure aufsaugt (Pflanzen) und puffert (Speichel). Frisst ein Pferd also langsam und kontinuierlich kaufähiges Material (Raufutter wie Heu oder Gras), ist die Gefahr für Magengeschwüre im drüsenlosen Teil gering, denn so wird der Pferdemagen bei der Nahrungsaufnahme schichtweise befüllt und der pH-Wert erst im Drüsenteil durch eine starke Durchmischung mit Magensäure am Magenausgang abgesenkt. Beim Steppentier Pferd ist somit aufgrund seiner Lebensbedingungen weitgehend sichergestellt, dass aus dem Drüsenteil des Magens kein Magensaft in den vorderen drüsenlosen Teil schwappt (ständige Nahrungsaufnahme) und auch der pH-Wert im drüsenlosen Teil nicht unphysiologisch weit absinkt (stärkearme Ernährung in der Steppe). So erklärt es sich auch, warum Pferde, die 24 Stunden auf satten Weiden gehalten werden, nur selten Magengeschwüre aufweisen. Ihre Futteraufnahme und aufgenommene Futter gleichen den evolutionär vorgesehenen Parametern für eine pferdegerechte Ernährung.

Dies gilt allerdings nicht unbedingt für unser domestiziertes Pferd in Boxenhaltung, das keineswegs 16 bis 20 Stunden am Tag fressen kann, sondern bei dem Fresspausen von mehr als vier Stunden und größere Mengen stärkereichen Kraftfutters oftmals die Normalität sind. Erst unter diesen Haltungsbedingungen wird die physiologische Konstruktion dann tatsächlich zum Problem. Denn ist der Magen durch z. B. längere Fresspausen relativ leer, trifft Magensäure z. B. in der Bewegung auf die schutzlose Schleimhaut des drüsenlosen Teils und verätzt diese regelrecht, sodass Erkrankungen der Magenschleimhaut bzw. Magengeschwüre entstehen können. Unser domestiziertes Pferd hat (leider) heute noch die Physiologie des Steppentiers Pferd, die auf eine ständige und stärkearme Nahrungsaufnahme ausgerichtet ist. Fütterung und Haltung sollten daher an diese Physiologie des Pferdes angepasst werden.

Zunächst gelangt der abgeschluckte Futterbissen in den drüsenlosen Magenteil zur mikrobiellen Vorbereitung und rutscht dann in den Drüsenteil. Dort wird er mit Magensaft vermischt und für die weitere enzymatische Verdauung im Dünndarm vorbereitet. Grafik: IWEST

Ursachen für Magengeschwüre beim Pferd

Ursachen für Magengeschwüre beim Pferd

Bei der Ursachenforschung für Magengeschwüre gehen wir zunächst auf Fütterungsfehler und Stress, sowie physikalische und chemische Ursachen ein. Aus der nachfolgenden Auflistung ergibt sich eindrucksvoll, dass es zwar nicht immer einfach ist, die genaue Ursache für Magengeschwüre zu finden, aber dass die Fütterung sowohl bei der Prävention als auch in der Therapie eine ganz besondere Rolle spielt.

Fütterungsfehler

Der Magen macht vor allem dann Probleme, wenn die Fütterung nicht „pferdegerecht“ ist. Dies ist der Fall, wenn…

- das Pferd weniger als 12 Stunden Zugang zu Raufutter hat

- häufiger Fresspausen von >4 Stunden aushalten muss

- die Mindestraufuttermenge von 1,7 kg Heu je 100 kg Körpergewicht (KGW) nicht erreicht wird

- Kraftfuttergaben von mehr als 300 g Getreide je 100 kg KGW (>1,5 kg Getreide je Mahlzeit für ein 500 kg Pferd) zu hohe Stärkemengen in den Magen bringen (folglich kommt es zu einem Anstieg von Laktat (Milchsäure) im Eingangsbereich des Magens (drüsenloser Teil))

- kein Heu vor der Kraftfuttergabe gegeben wird (mind. 1 Stunde vorher)

Zudem neigen Getreide und Pellets aufgrund ihres Quellverhaltens zu einer Klumpenbildung. Dies können Sie selbst zu Hause nachvollziehen, wenn Sie Heucobs und z. B. ein getreidehaltiges Kraftfutter oder auch Pellets im gleichen Verhältnis in Wasser einweichen: die Heucobs (so können Sie zerkautes Heu experimentell nachstellen) bilden eine lockere Masse, während Kraftfutter/ Pellets eher zusammenkleben (Klumpenbildungstendenz). Der gleiche Effekt tritt im Pferdemagen auf und kann dazu führen, dass die Magensäure das Kraftfutter schlechter durchdringt. Zusätzlich verlangsamt sich die natürliche Magenentleerung.

Ungenügend angesäuertes Futter wird aber nicht ausreichend desinfiziert und zudem für den nachfolgenden Verdauungstrakt unzureichend aufbereitet. Bei einem relativ festen Futterklumpen kann sich die Säure nicht gleichmäßig zwischen den Nahrungsbestandteilen verteilen, sodass gerade an den empfindlichen Magenwänden die höchste Säurekonzentration verbleibt, weil die Säure nicht in den festen Futterklumpen eindringen kann. Um diesen Effekt der Kraftfuttergabe aufzufangen, ist es im Fütterungsalltag wichtig, unseren Pferden zunächst Heu als Grundlage für die Kraftfutterfütterung zu geben (das Heu geben Sie bitte mindestens eine Stunde vor dem Kraftfutter).

Manche Kräuter haben nachgewiesener Maßen negative Auswirkungen auf die Magengesundheit von Pferden (Weidenrinde, Ingwer, Teufelskralle), sodass deren Einsatz gegen die Nebenwirkungen auf den Magen stets abgewogen werden sollten. Bei magenempfindlichen Pferden sollte generell auf diese Pflanzen und deren Extrakte verzichtet werden. Das Benagen von Weiden (Baum) ist aber nicht kritisch, solange das Pferd nicht im Übermaß Rinde aufnimmt.

Stress

Neben der Fütterung spielt Stress bei der Entstehung von Magengeschwüren in der Regel eine besondere Rolle. Studien ergaben bei Pferden einen Zusammenhang zwischen der physiologischen Antwort auf einen Stimulus / mehrere Stimuli mittels Cortisols (Stresshormon) sowie dem Vorhandensein von Magengeschwüren. So haben trainingserfahrene Pferde oftmals weniger Magengeschwüre als Pferde, die erst in Arbeit genommen werden und aufgrund ihrer geringen Erfahrungen viel "Neues" verkraften müssen. Stress führt auf physiologischer Ebene zu einer vermehrten Bildung von Magensäure bei gleichzeitig verminderter Schleimhautdurchblutung.

Leider ist Stress für unsere Pferde nicht immer vermeidbar. Bereits beim Absetzen von der Mutterstute wird das Fohlen, aber auch die Stute, enormem Stress ausgesetzt. Auch Transporte sind z. B. ein großer Stressor, sodass selbst transporterfahrene Pferde, am Zielort angekommen, immer noch erhöhte Cortisolwerte im Speichel aufweisen. Neben dem Transport können bspw. wechselnde Betreuer (Pfleger), Veränderungen bei den Gruppenmitgliedern, Unruhe bei der Fütterung, Geschrei oder laute Musik im Stall, ständig wechselnde Abläufe im Alltag und natürlich Stress in der Arbeit genannt werden. Dies alles zu vermeiden ist leichter gesagt als getan. So können wir die bei der Arbeit automatisch schlechtere Durchblutung der Magenschleimhaut (aufgrund der Erhöhung des Drucks im Organ Magen) mit Sicherheit nicht vermeiden, es sei denn, wir arbeiten gar nicht mehr mit unseren Pferden. Wir können ihnen schlicht und ergreifend nur unnötigen (sofern dies in unserer Macht liegt), aber nicht jeden Stress ersparen, was – nebenbei bemerkt – in freier Wildbahn auch nicht der Fall wäre. Wir haben wenig Einfluss auf Änderungen in der Pferdegemeinschaft, wechselnde Pfleger oder die Geräuschkulisse im Stall. Trotz unserer geringen Einflussmöglichkeiten veränderte sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten einiges zum Positiven. So werden bspw. dem Hochleistungssportpferd heute häufiger ein Entspannen auf der Weide oder zwei trainingsfreie Tage pro Woche zugestanden. Das Bewusstsein für eine pferdegerechte Haltung nimmt stetig zu und viele Besitzerinnen und Besitzer nehmen das Thema Magenschleimhautveränderungen sehr ernst.

Physikalische Ursachen

Auch die Heuqualität ist von entscheidender Bedeutung für die Magengesundheit. Enthält das Heu viele harte, holzige Stängel, die, wenn sie mit Ihrer Hand ins Heu greifen, schmerzhaft piksen, kann das gleiche mit der Magenwand passieren: Diese wird mechanisch beschädigt, was insbesondere am Magenausgang zu schwer abheilenden Geschwüren führen kann. Aus diesem Grund kann es nötig sein, dass grobe Futterpartikel, wie es Luzernehäcksel bei magenempfindlichen Pferden darstellen können, besser weggelassen werden oder durch weichere Grashäcksel ersetzt werden (z.B. als Zusatz in Müslis häufiger zu finden, um die Kauaktivität zu erhöhen). Über die ungünstige Wirkung hoher Stärkemengen aus Getreide haben wir bereits aufgeklärt (siehe Fütterungsfehler). Die Gerste weist zusätzlich glasharte Schalen auf, die auch mechanische Verletzungen am Magenausgang verursachen können. Als weitere physikalische Ursachen können bspw. Zahnerkrankungen (Kaubeschwerden, Heuhalme bleiben zu grobstängelig), Magenparasiten (Gasterophiluslarven, die Schleimhautschäden am Margo plicatus setzen) sowie zu heißes/ kaltes (gefrorenes) Futter genannt werden.

Medikamentöse Ursachen

Eine übermäßige oder langfristige Gabe von nichtsteroidalen Antiphlogistika (Schmerzmittel/ Entzündungshemmer) sind für die Gesundheit von Magen und Dünndarm des Pferdes ebenso belastend, wie wir das vielleicht von uns selbst oder unserem Hund kennen. Schmerzmittel sind mitunter unvermeidbar, insbesondere ihre entzündungshemmende Wirkung machen sie beim Pferd in der Therapie häufig unverzichtbar. Sicherheitshalber sollte aber bei Schmerzmittelgabe im Rahmen einer Magenschutzstrategie besonders magenfreundlich gefüttert werden und bei lang dauerndem Einsatz auch ein Magenschutz (Magnoguard®) gegeben werden.

Magengeschwüre beim Pferd erkennen

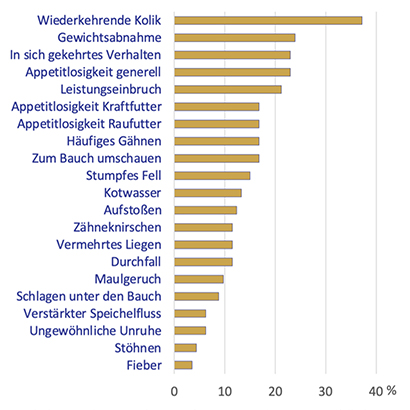

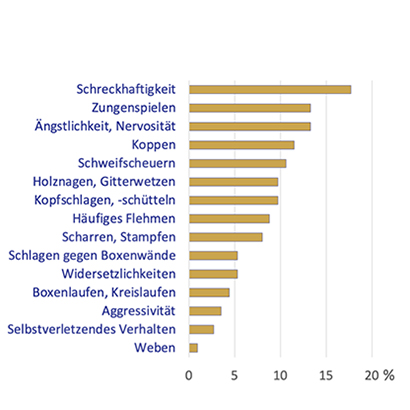

In unserem Artikel „Magenprobleme beim Pferd erkennen – Fallbeispiele“, haben wir Ihnen die wichtigsten Veränderungen, die uns in 35 Jahren Futterberatung beim Pferd mit Magenproblemen aufgefallen sind, bereits aufgelistet. Aktuelle Studien zeichnen ein vergleichbares Bild. In einer deutschlandweiten Studie zu Magenschleimhautläsionen beim Pferd, wurden die Auffälligkeiten der Pferde dokumentiert, die in den Monaten vor der Diagnose „Magenproblem“ aufgefallen waren (Gehlen et al., 2021). In der ersten Abbildung sind die klinischen Symptome aufgelistet, welche die Pferde in den 3 Monaten vor Diagnosestellung zeigten.

Die zweite Abbildung zeigt eine Liste von Veränderungen, welche die Besitzer an eben diesen Pferden feststellen konnten. Überraschend steht hier die Schreckhaftigkeit an erster Stelle. Das heißt, unsere Pferde äußern Schmerzen, wie sie bei Magenproblemen auftreten können, insbesondere durch eine vermehrte Reizbarkeit und Schreckhaftigkeit. Unsere (schwierige) Aufgabe als Pferdemenschen ist es dann, diese Anzeichen richtig zu deuten und weiterführende Maßnahmen hinsichtlich Diagnosefindung (Tierarzt) und Fütterungsoptimierung einzuleiten.

Die Beobachtung des eigenen Pferdes ist also enorm wichtig, um den Verdacht eines Magenproblems beim Pferd zu äußern. Treten ein oder mehrere der aufgelisteten Symptome oder Auffälligkeiten beim eigenen Pferd auf, sollte eine weiterführende Diagnostik erfolgen und/ oder zumindest die Fütterung in einem ersten Schritt magenschonend gestaltet werden.

Diagnose

Eines vorweg – um Magengeschwüre wirklich diagnostizieren zu können, muss eine Gastroskopie (Magenspiegelung) durchgeführt werden. Dazu wird nach >12 Stunden Futterentzug ein Endoskop (langer Schlauch mit Kameraoptik) beim sedierten Pferd über den untersten Nasengang und die Speiseröhre bis in den Magen geschoben. Eine Diagnostik über Mundgeruch, Speichelqualität und -beschaffenheit, wie sie immer wieder dargestellt wird, lässt weder eine Aussage zu, ob der Magen Veränderungen aufweist, noch, wo und mit welchem Schweregrad Magenschleimhautveränderungen vorliegen.

Schleimhauterkrankungen im drüsenlosen (kutanen) Teil des Magens werden als Equine squamous gastric disease (ESGD) bezeichnet, Schleimhauterkrankungen im Drüsenteil dagegen als Equine glandular gastric disease (EGGD) im Drüsenteil. Bei etlichen Pferden kommen beide Formen gleichzeitig vor. Die Behandlung der beiden Arten von Magengeschwüren und auch die Ursachen unterscheiden sich jedoch mitunter.

Geschwüre im drüsenlosen Teil (ESGD) sind meist die Folge von Fütterungsfehlern (z. B. zu hohe Stärke-/Zuckermenge, zu lange Fresspausen) und auch der veränderten Druckverhältnisse auf den Magen während der Arbeit (Reiten, viel Galopp). Die L-Form des Magens wird beim Reiten zusammengedrückt und dabei häufig Magensäure aus dem Drüsenteil in den drüsenlosen Teil hochgedrückt. Ist der Magen relativ leer oder enthält Krippenfutter, das als relativ fester Klumpen im Magen liegen kann, wird freier Magensaft bei Bewegung in den drüsenlosen Teil hochschwappen und die gegen Säure ungeschützte Schleimhaut reizen.

Geschwüre im Drüsenteil (EGGD) sind sehr häufig stressbedingt, können aber auch durch harte Pflanzenstängel ausgelöst werden (mechanische Verletzung der Schleimhaut speziell am Magenausgang). Festzuhalten ist, dass die Behandlung der EGGD in der Regel wesentlich langwieriger und schwieriger ist, da die auf dem Markt verfügbaren Medikamente (Omeprazol, Sucralfat) eine geringere Wirkung in diesem Bereich zeigen. Daher kommt besonders bei EGGD-Patienten dem Schleimhautschutz durch Magnoguard® und der Magenschleimbildung mit Hilfe von Magnokollagen® besondere Bedeutung zu. Mehr dazu lesen Sie im nachfolgenden Abschnitt „Wie füttern bei Magenproblemen beim Pferd“.

Eine Sonderstellung nehmen die Pferde der Rasse „Friesen“ ein. Sie zeigen mitunter eine genetisch bedingte Kollagenbildungsstörung, welche sich u.a. in schwerwiegenden Magengeschwüren mit Tendenz zum Magenwanddurchbruch zeigen kann. Auch diese Verdachtsdiagnose der Kollagenbildungsstörung ist nur anhand der Rasse in Verbindung mit einer Magenspiegelung zu stellen. Die Pferde zeigen idR. akut Fieber und teils eine reduzierte Futteraufnahme.

Bei stark blutenden oder chronisch blutenden Magengeschwüren können – je nach Fall – Veränderungen im roten Blutbild auffällig sein. Hierzu gehören in seltenen Fällen eine niedrige Erythrotytenzahl, sowie verminderte Hämatokrit- und Hämoglobinwerte (d.h. ein Verlust roter Blutkörperchen und die Eindickung des Blutes).

Eine „therapeutische Diagnose“ mittels Gabe von Omeprazol auf Verdacht, ist eine sehr unsichere Methode und sollte nur im Ausnahmefall angewandt werden. Denn Ausmaß und Lokalisation der Magenschleimhautveränderungen entscheiden beim Magenpatienten insbesondere auch über die geeignete Dosis, Medikamentenwahl und den notwendigen Therapiezeitraum. Ein zu frühes Absetzen von Medikamenten kann die Magenprobleme sogar verschlechtern.

Sind nun eine Magenschleimhautveränderung bzw. Magengeschwüre diagnostiziert, sind die wichtigste Maßnahmen:

- das Abstellen der Ursachen (z. B. Fütterungsfehler, Stress)

- die Optimierung der Fütterung (Heu statt Kraftfutter)

- schnellstmögliche Gabe eines Magenschutzes (wie unser Magnoguard®)

- weitere Ergänzungen in Betracht ziehen: Magnokollagen® (Abheilung Magenwand) und Magnoquiet® (Stressreduktion)

Behandlung von Magengeschwüren

Eine Magenbehandlung erfordert neben der Gabe von Medikamenten in den meisten Fällen zudem eine Überprüfung und gegebenenfalls Umstellung der Fütterung. Wenden wir uns aber zunächst der medikamentösen Behandlung zu.

Eine medikamentöse Behandlung von Magengeschwüren erfolgt in der Regel mit dem Wirkstoff Omeprazol, sei es in Form von einer Paste (z. B. GastroGuard, Pepticure) oder als Granulat (z. B. Equizol). Daneben kommen Präparate wie Sucralfat und Misoprostol zum Einsatz.

Omeprazol ist ein Protonenpumpenhemmer und führt aufgrund seiner blockierenden Wirkung an den Säure-bildenden Magenzellen zu einer reduzierten Magensäurebildung. Die Wirkung von Omeprazol auf Schleimhauterkrankungen im drüsenlosen Teil des Magens (ESGD) ist entsprechend gut, denn die Ursache für ESGD ist hauptsächlich die Verätzung durch hochschwappende Magensäure an die säureempfindliche drüsenlose Schleimhaut im Eingangsbereich des Magens oder durch hohe Getreidemengen (pH-Wert senkend) in der Ration ausgelöst. Laut Studienergebnissen heilen rund 78% der ESGD-Magengeschwüre im drüsenlosen Teil nach 28-tägiger Gabe von 4 mg Omeprazol pro kg Körpergewicht ab. Wichtig zu wissen: Omeprazol wird auf nüchternen Magen gegegeben. Zudem sollte Omeprazol im Anschluss an eine solche Therapie ausgeschlichen, d.h. in reduzierter Dosis, weiter gegeben werden. Denn durch die Unterdrückung der Magensäureproduktion steigt das Hormon Gastrin im Körper an. Es warnt den Körper sozusagen vor einer fehlenden Säureproduktion des Magens. Würde man Omeprazol dann abrupt absetzen, kann es zu einem sog. „Rebound Effect“ kommen. Das heißt, der Körper produziert reflektorisch mehr Säure als vor der Therapie und die Reizung des Magens kann heftiger ausfallen als vor der Therapie. Daher sollte Omeprazol über 2 – 4 Wochen ausgeschlichen werden, damit sich der Gastrinspiegel im Blut wieder normalisiert.

Schlechter stehen die Chancen auf eine schnelle Heilung bei Läsion im Drüsenteil des Magens (EGGD, Equine glandular gastric disease). Laut Studien genesen leider nur 25% der Läsionen im Drüsenteil des Magens (EGGD) nach Gabe von 28 bis 35 Tagen Omeprazol (und auch hier muss Omeprazol ausgeschlichen werden nach erfolgter Therapie). Insofern ist die alleinige Gabe von Omeprazol (Monotherapie) beim Pferd mit EGGD zum heutigen Zeitpunkt häufig nicht ausreichend und wird vermehrt durch die zusätzliche Gabe von Sucralfat ergänzt.

In Zukunft könnte es Omeprazol als zugelassenes Injektionspräparat geben (Stand Mai 2023, Erprobung läuft bereits), was eine bessere Wirksamkeit verspricht und das Handling der Medikamentengabe stark vereinfachen würde. Aktuell ist für Pferde aber nur Omeproazol zur Gabe ins Maul oder über das Futter möglich.

Sucralfat ist ein schleimhautschützender Wirkstoff aus der Humanmedizin. Es ist daher in Deutschland nicht als Tierarzneimittel zugelassen, wird aber im sogenannten Therapienotstand für Pferde umgewidmet. Es handelt sich um ein Aluminium-Saccharose-Sulfat, das sich an Schleimhautläsionen bindet und sie vor der Säure schützt. Sucralfat adsorbiert auch Pepsin (Proteine denaturierendes Enzym des Magens) und Gallensäuren (die aus dem Dünndarm in den Magen zurückfließen können) aus dem flüssigen Anteil des Mageninhaltes und fördert die körpereigenen schleimhautschützenden Faktoren. Es wirkt vorwiegend lokal im Verdauungstrakt und wird kaum in den Körper aufgenommen. Für eine optimale Wirkung sollte Sucralfat zwei- bis viermal täglich verabreicht werden. Da Sucralfat die Aufnahme anderer Medikamente reduziert, sollte es in einem Abstand von mindestens zwei Stunden zu anderen Medikamenten verabreicht werden. Allein gegeben ist Sucralfat beim Pferd leider nicht ausreichend wirksam, aber in der Kombination mit Gastrogard steigt die Heilungsrate bei EGGD von 25% (alleinige Verabreichung von Omeprazol) immerhin auf mehr als das Doppelte, nämlich auf insgesamt 63%.

Ein weiterter, interessanter Wirkstoff zur Behandlung von Magenschleimhautveränderungen ist der humanmedizinische Wirkstoff Misoprostol. Auch dieser ist in Deutschland nicht für Pferde zugelassen und muss umgewidmet werden. Misoprostol hat eine Prostaglandin E1 ähnliche Wirkung. Daher kann es an Rezeptoren von Magensäure bildenden Zellen binden und dort die Säureproduktion unterbinden. Auch Misoprostol kann in Kombination mit Sucralfat eingesetzt werden. Rezeptoren, an die Misoprostol binden kann, gibt es aber nicht nur im Magen, sondern auch in der Gebärmutter. Dort führt es zu Kontraktionen der Gebärmuttermuskulatur, weshalb es bei tragenden Stuten nicht angewendet werden darf, da eine Fehlgeburt (Abort) ausgelöst werden kann. In der Humanmedizin wird Misoprostol gezielt in der Geburtshilfe, aber auch zum Schwangerschaftsabbruch eingesetzt.

Wie füttern bei Magenproblemen beim Pferd

Im Gegensatz zu uns Menschen oder unserem Hund bildet ein Pferd Magensaft (und damit Magensäure) nicht erst wenn Nahrung aufgenommen wird (das würde man als reflektorisch bezeichnen), sondern rund um die Uhr, also 24 Stunden am Tag (das nennt man eine kontinuierliche Magensäurebildung). Der Magensaft enthält zum größten Teil Salzsäure mit einem pH-Wert von 2 (=sehr sauer). Der saure pH-Wert ist wichtig, um die Bakterien aus dem Nahrungsbrei abzutöten und den Nahrungsbrei weitgehend keimfrei zu machen.

Der Pferdespeichel enthält pufferndes (basisches) Bikarbonat, welches den pH-Wert des Magensaftes abpuffert. Beim Pferd wird Speichel jedoch nur beim Kauen mit jedem Kauschlag aus den Speicheldrüsen freigesetzt. Genau hierin wird die enorme Bedeutung des Kauens als Vorbeugung vor Magengeschwüren deutlich: Ohne Kauvorgang kein puffernder Speichel für die Säurebindung im Magen.

Kauvorgang Pferd

Mageneffekt von 1 kg Heu im Vergleich zu 1 kg Krippenfutter:

- Ein Pferd benötigt ca. 40 Minuten, um ein Kilo Heu zu kauen. In dieser Zeit macht es 3.000 bis 3.500 Kauschläge und produziert dabei rund vier Liter Speichel.

- Für 1 kg Hafer/Müsli/Pellets braucht ein Pferd nur ca. 10 Minuten. Da die Speichelproduktion beim Pferd von den Kauschlägen abhängig ist, wird hierbei nur ¼ der Speichelmenge, also ein Liter Speichel, produziert. Somit kommt in der Folge deutlich weniger pufferndes Bikarbonat als Gegenspieler zur Säure im Magen an.

- Auch die physiologische Schichtung im Magen wird nur mit Raufutter erreicht. Kraftfutter neigt zur Klumpenbildung im Magen oder zu einer starken Verflüssigung des Mageninhaltes. Heu dagegen füllt den Magen mit einem lockeren Nahrungsbrei, der die Magensäure regelrecht aufsaugt.

- Fehlt die Raufutteraufnahme über >4 Stunden, reichert sich Magensäure im Magen an, was die Schleimhaut über die Maßen reizen und Geschwüre begünstigen kann

Aus dem Wissen zur Physiologie des Magens und zum Kauvorgang ergeben sich folgende wichtig Eckpunkte der Fütterung magenempfindlicher Pferde.

Eckpunkte einer magenschonenden Fütterung:

Ganztägiger Weidegang ist als optimal anzusehen, da eine kontinuierliche Raufutteraufnahme über den Tag verteilt erfolgt und die Pferde wenig Stress haben.

- Mindestmengen an Raufutter: entweder 12 h Raufuttervorlage oder mind. 2 kg Heu/100 kg Körpergewicht pro Tag (12 kg Heu für ein 600 kg Pferd). Zum Wohlbefinden und zur Stressreduktion des Pferdes trägt Weidegang oder eine ad libitum Heufütterung am ehesten bei.

- Magnoguard® als Magenschutz:

- Für mindestens 4 Wochen in einer Dosierung von 35 g/100 kg Körpergewicht auf 3 – 4 Mahlzeiten verteilt geben (4x tgl. 50 – 60 g für ein 600 kg Pferd).

- Anschließend für mindestens 2 weitere Wochen täglich 15 g/100 kg Körpergewicht auf möglichst 2 oder mehr Mahlzeiten aufteilen.

- Vor dem Reiten/Transport/unterwegs Magnoguard® Leckerli: zusätzlich eine Mahlzeit (50 g) zur Säurebindung geben, um die empfindliche Magenwand zu schützen

- Verzicht auf Getreide (für mindestens 4 Wochen keinen Hafer, Mais etc., kein getreidehaltiges Mash)

- Geeignetes Krippenfutter bei erhöhtem Energiebedarf: unmelassierte Rübenschnitzel oder Luzernecobs bis 0,3 kg je 100 kg Körpergewicht (eingeweicht), alternativ Graspellets (= rd. 2 kg getreidefreies Krippenfutter für 600 kg Pferd)

- Ergänzung von Öl (Magnopower liquid), da Untersuchungen an Pflanzenölen einen positiven Effekt auf die Magenschleimhaut und die Magenentleerung beim Pferd gezeigt haben. Zudem enthält Magnopower liquid potenziell entzündungshemmende Omega-3-Fettsäuren.

- Verteilung des Krippenfutters auf 3 – 4 Mahlzeiten, jedoch nicht mehr als 300 g/100 kg Körpergewicht je Mahlzeit.

- Zeitpunkt der Fütterung von Heu: stets vor Krippenfuttergabe und mind. 300 g vor dem Reiten

- Fresspausen auf <4 Stunden begrenzen: möglichst immer Heu anbieten, eine große Portion (rd. 50 % der Heuration) für die Nacht einplanen

- Magnokollagen®: Kollagenpeptide haben einen positiven Effekt auf die Magenschleimhaut, verstärken die Wirkung von Omeprazol auf die Anhebung des Magen-pH-Werts und hemmen die Gastrinsekretion (Hormon, welches die Magensäureproduktion ankurbeln würde). Bei einer zweimal täglichen Fütterung von 15 g je 100 kg Körpergewicht führten Kollagenpeptide zu weniger Magengeschwüren im drüsenlosen Teil des Magens und konnten auch einen positiven Effekt auf die Magenschleimhaut bei Futterentzug erzielen.

- Einwandfreie hygienische Qualität aller Futtermittel (Heu, Einstreu, etc) beachten.

- Stroh: als Einstreu ist Stroh prinzipiell geeignet, die übermäßige Aufnahme sollte jedoch unterbleiben

- Wasser (hygienisch einwandfrei!) sollte grundsätzlich zur freien Verfügung stehen und im Winter nicht <12 °C kalt sein.

Rationsbeispiele für Pferde mit Magengeschwüren

Sind Magengeschwüre diagnostiziert, muss die Fütterung angepasst werden. Neben der Verwendung von ausschließlich magenfreundlichen Futtermitteln (insbesondere kaufähiges Raufutter, auch Heucobs reichen da nicht aus!) sollten mögliche Stressoren abgestellt werden. Hier kann Magnoquiet® Ihr Pferd in der Ruhe und Gelassenheit während der Abheilung des Magens unterstützen.

Tabelle 1: Rationsempfehlung „Abheilung Magen“ und „Substanzzunahme“, angegeben je 100 kg Körpergewicht (linke Spalte) und für ein 600 kg Pferd (rechte Spalte), alternativ kann Weidegang zusätzlich erfolgen

Futtermittel | Tägliche Futtermenge je 100 kg KGW * | Tägliche Futtermenge für ein 600 kg Pferd |

| Abheilung Magen | ||

| Heu (falls diese Menge nicht gefressen wird, Ausgleich mit Heucobs/Luzernecobs) | Mind. 2 kg | > 12 kg Heu |

| Rübenschnitzel (unmelassiert, trocken eingewogen, eingeweicht zu füttern) | 0,1 – 0,3 kg | 0,6 – 1,8 kg |

| Mineralfutter (z. B. Magnolythe® S 100, Magnomyoforte®, Magnostable® oder Magnometabol®) | 10 – 15 g | 60 – 90 g |

| Magnoguard® (Magenschutz) | 35 g | 3 x täglich 70 g oder 4 x täglich 50 g |

| Zulage zur Substanzzunahme | ||

| Magnopower liquid Öl (nach 2-wöchiger Gewöhnung, beginnen mit 20 ml pro Mahlzeit) | 15 – 50 ml | 90 – 300 ml |

| Graspellets | 150 – 450 g | rd. 1 – 2,7 kg |

| Zulage zur Stressreduktion | ||

| Magnoquiet® | 5 – 10 g | 30 – 60 g verteilt auf morgens und abends |

| Zulage für einen stabilen, natürlichen Magenschleim | ||

| Magnokollagen® | 15 g | 90 g (in etwas feuchtes oder öliges Futter, auf 1 – 2 Mahlzeiten verteilt) |

*Körpergewicht

Bei Akzeptanzproblemen (Magenpferde fressen häufig schlecht) können zur Geschmacksverbesserung kleine Mengen eines Stärke- und Zucker-reduzierten Müslis (max. 150 g/100 kg Körpergewicht je Mahlzeit) eingesetzt werden.

Um Magengeschwüren langfristig vorzubeugen, kann die nachstehende Fütterungsempfehlung helfen, den Magen gesund zu erhalten.

Tabelle 2: Rationsempfehlung „Prophylaxe bei magenempfindlichen Pferden“, angegeben je 100 kg Körpergewicht (linke Spalte) und für ein 600 kg Pferd (rechte Spalte), alternativ kann Weidegang zusätzlich erfolgen

Futtermittel | Tägliche Futtermenge je 100 kg KGW * | Tägliche Futtermenge für ein 600 kg Pferd |

| Prophylaxe Magengesundheit | ||

| Heu (falls diese Menge nicht gefressen wird, Ausgleich mit Heucobs/Luzernecobs) | Mind. 1,7 kg | > 10,5 kg Heu |

| Mineralfutter (z. B. Magnolythe® S 100, Magnomyoforte®, Magnostable® oder Magnometabol®) | 10 – 15 g | 60 – 90 g |

| Magnoguard® (Magenschutz) | 15 g | 90 g (möglichst auf 2 Mahlzeiten verteilt) |

| Zulage zur Substanzzunahme | ||

| Rübenschnitzel (unmelassiert, trocken eingewogen, eingeweicht zu füttern) | 0,1 – 0,3 kg | 0,6 – 1,8 kg |

| Alternativ: Mischfutter/Müsli/Grünmehlpellets (unmineralisiert, <10 % Stärke) | 0,15 – 0,45 kg | 0,9 – 2,7 kg |

| Alternativ: Hafer (begrenzen, enthält >40% Stärke und Zucker!) | 0,15 – 0,3 g | 0,9 – 1,8 kg |

| Magnopower liquid Öl (nach 2-wöchiger Gewöhnung, beginnen mit 20 ml pro Mahlzeit) | 15 – 50 ml | 90 – 300 ml verteilt auf >2 Mahlzeiten |

Zusammenfassung

Festzuhalten ist: bei unspezifischen Symptomen auch an den Magen denken und sich bei begründetem Verdacht zunächst mit seinem Tierarzt zu Diagnostik und medikamentöser Therapie besprechen. Zur Überprüfung der Fütterung und Erstellung einer magenschonenden Fütterung beraten wir Sie gern. Sprechen Sie uns hierzu gerne an.

Für die Verbesserung der Situation Ihres Pferdes auch in Zukunft, ist die Beseitigung der Ursache(n) ganz wesentlich für den therapeutischen Erfolg. Die Fütterung im Zusammenspiel mit dem Pferdemanagement und den Haltungsbedingungen sind dabei der Dreh- und Angelpunkt für einen gesunden Magen.

Leider können wir nicht alle Ursachen für Magengeschwüre verhindern. So haben wir es nicht immer in der Hand, Stress für unsere Pferde zu vermeiden, aber auch hier haben wir Ansatzpunkte, z. B. trainingsfreie Tage und die Entspannung auf der Weide.

Wichtig ist, neben Abbau von Stressoren und der Förderung des Wohlbefindens unserer Pferde, die Fütterung zu optimieren und zusätzlich an einen Magenschutz zu denken, z. B. unser Magnoguard®.

Dos & Don'ts bei einem Pferd mit Magenproblemen

Dos

- Vorbeugend: Heu mindestens 1,7%, besser 2% der Lebendmasse (täglich)

- Kontinuierliche Heugabe (stets vor der Gabe von Kraftfutter)

- Gabe von Heu in hoher Qualität, blattreich

- Bei Magensymptomen: Ursachenforschung, Kontrolle und ggf. Anpassung der Fütterung

- Vor der Arbeit: 30 Minuten lang Heu fressen lassen; während der Arbeit Überforderung (Stress) vermeiden (Erhalt der Routine)

- Entspannungsphasen: zwei Ruhetage in der Woche

- Alles, was schleimt (z.B. Magnoguard®, Beta-Glucane, Lecithin, Glutamin); zudem Pektine (z. B. durch unmelassierte Rübenschnitzel)

Don'ts

- Mehr als 2,5 kg Hafer für ein 600 kg Pferd (täglich)

- Fresspausen von über vier Stunden

- mechanisch verletzendes Futter (wie z.B. sehr grobes Heu, Gerste)

- Magenreizende Zusatzfutter (wie z.B. Teufelskralle, Ingwer oder Weidenrinde)

- Medikamente geben ohne Ursachenforschung; fehlende Anpassung der Fütterung aufgrund der Erkrankung

- Schmerzmittel über einen längeren Zeitraum ohne Magnoguard® als Magenschutz

- Überforderung in der Arbeit (körperlich / mental); Wechsel von Routinen (z.B. Pferde oder Betreuer)

- 7-Tage-Arbeit

Produktempfehlungen zum Thema

Literaturverzeichnis:

- Camacho-Luna P, Andrews FM, Keowen ML, Garza JrF, Liu CC, Lamp B and Olijve J (2022) The effect of porcine hydrolysed collagen on gastric ulcer scores, gastric juice pH, gastrin and amino acid concentrations in horses. Equine Veterinary Education, 34(5), p. 248-257

- Gehlen, H., Prieß, A., Doherr, M. (2021). Deutschlandweite multizentrische Untersuchung zur Ätiologie von Magenschleimhautläsionen beim Pferd. Pferdeheilkunde – Equine Medicine 37 4, 395–407